要介護・要支援の原因となる転倒骨折

骨粗しょう症は閉経後の女性に多く、骨密度は50歳~60歳の間、滑り台のように急激に減少し、

高齢とともにそのリスクは高まります。また骨粗しょう症は、転倒骨折を発生してしまった場合に、

要介護や要支援、寝たきりとなってしまう最大のリスク因子です。

骨密度は腰椎と大腿骨近位部の2ヶ所の測定が有効

50歳(閉経後)を過ぎたら骨密度測定を行いましょう。

測定する骨によって骨密度が異なります。

腰椎と大腿骨近位部の2ヶ所測定が有効です。

|

骨粗しょう症予防のポイント ① 骨密度が低い方は1年後に、正常以上の方は5年後に、もう一度骨密度測定を行う。 ② しっかりと膝を上げてウォーキングなどの運動を週3日程度行う。 ③ 骨量減少や骨粗鬆症と診断されたら、投薬治療も考慮する。 ④ 骨密度測定は、橈骨(手首)や踵骨(かかと)ではなく、腰椎と大腿骨近位部の2ヶ所測定を行う。 |

(2015年版、骨粗鬆症の治療と予防参照)

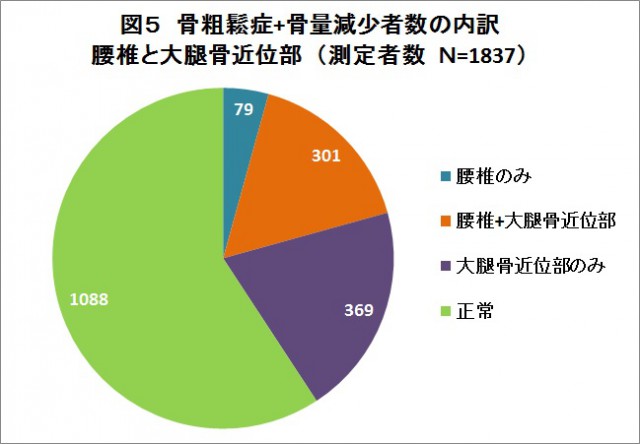

当クリニックでの腰椎・大腿骨近位部が骨粗しょう症または骨量が

減っている患者さんの統計結果です。(図5)

スクリーニングには大腿骨近位部の測定が特に重要です

| 脳ドックで頭のMRI撮影はしていても頸動脈エコー検査はしていない方は多いと思いますが、微細な頸動脈のプラークの発見にはMR撮影よりもエコー検査の方がはるかに優れています。 |  |

| ≪頸動脈エコー検査≫ | |

| DEXA法による腰椎・大腿骨近位部の 2カ所測定が推奨されています。 |

|

| ≪骨密度測定検査(DEXA法)≫ |